LCDオシロスコープ

----- 部品表 -----

秋月電子で購入。

表面実装部品の未実装版(ただしAVRとクロック回りは実装済み)もあります。

未確認だが秋月電子以外でも通販しているところがあるようだ。

(何気に検索してみたところ、秋月より前から扱っているところがあったようだが、何処だったか失念)

製造元は海外です。

キットに付属している説明書を訳してみました。

(正確さを保証するものではありません)

原文は製造元のサイトを参照。

09/10/05追記

秋月電子で日本語版のマニュアルができてました

---- 仕様 ----

- オシロスコープ

- サンプリング周波数:5MHz

- 分解能:8ビット

- メモリー:256バイト

- アナログ周波数帯域:1MHz

- 垂直感度:100mV/div〜5V/div

- 入力抵抗:1MΩ

- 最大入力:50Vp−p

- カップリング:DC/AC

- トリガモード:Auto/Nomal/Single

- トリガ極性:立下り/立ち上がり

- トリガポジション:1/4 of sample buffer (fixed)

- 外部トリガ入力レンジ:0〜50V

- EEPROMに6画面保存

- 保存画面の表示

- PCへシリアルポート経由で画面表示の転送

- バックライト付きLCDディスプレイ

- 電源:DC9V、280mA程度とれるもの

- 周波数カウンタ

- 外観

- サイズ:110mm×65mm×25mm

- 重量:108g

垂直感度(V/div)組み合わせ

| Y Sen 1 | Y Sen 2 | |

| 0.1V | x1 | 0.1V/div |

| x2 | 0.2V/div |

| x5 | 0.5V/div |

| 1V | x1 | 1V/div |

| x2 | 2V/div |

| x5 | 5V/div |

水平方向(Sec/div)一覧

2uS/5uS/10uS/20uS/50uS

0.1mS/0.2uS/0.5uS

1mS/2mS/5mS/10mS/50mS

0.1S/0.2S/0.5S

1S/2S/5S/10S/20S/50S

1min/2min/5min/10min

09/10/04追記

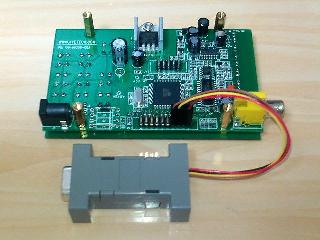

シリアルレベルコンバータを作りました。

シリアルレベルコンバータのつくりかたはこちら

----- 組み立て手順 -----

キットの内容物。

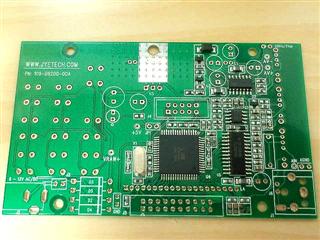

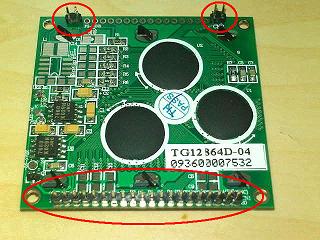

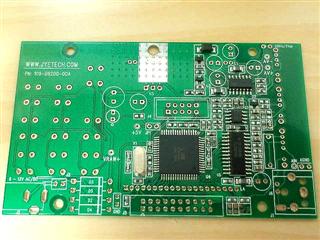

基板(部品面)

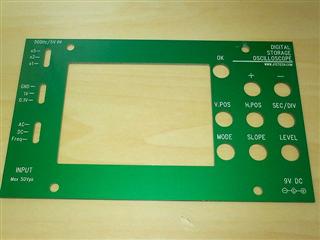

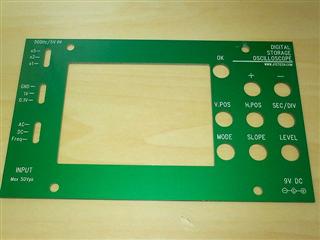

フロントパネル。

基板に穴をあけてある。

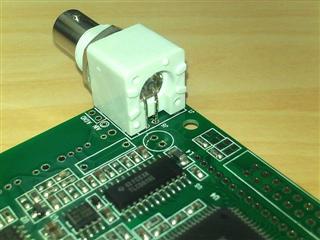

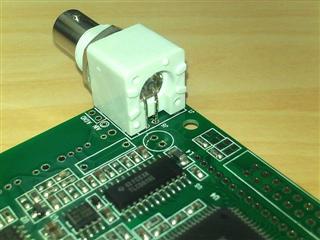

製造元のサイトを確認したところ、BNCコネクタを取り付けることができるようだ。

秋月電子で適合するコネクタが売っているのでキットと合わせて買っておくのもよし。

(確認のため買ったけど、今回は使いませんでした)

説明書とパーツリストにしたがって、部品面に部品を半田付けしていきます。

3端子レギュレータは放熱板を取り付けるのを忘れないように注意。

20ピンのコネクタも追加しています。

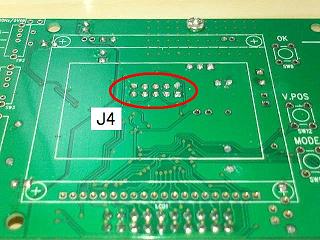

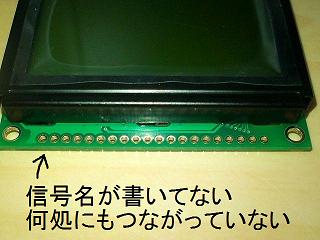

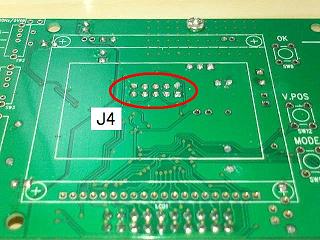

LCDの取り付け部分の真裏について。

裏面がLCDと干渉するので、半田付けの後に半田面側の余分な部分を短く切り取っておきます。

3端子レギュレータやコンデンサを取り付ける際は注意が必要です。

特にJ4コネクタの裏側はそのままにしていると確実にLCDにぶつかるので必ず切り取っておきます。

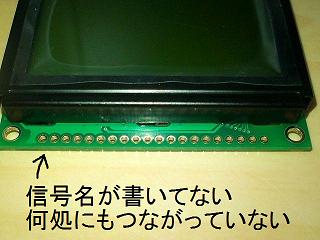

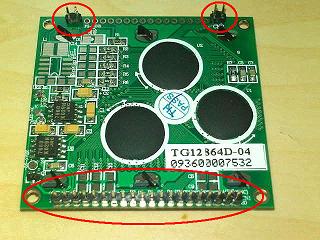

LCDの取り付けのため、LCD側に2mmピッチのピンヘッダを取り付けます。

上下にランドが並んでいますが、よくよく見ると信号名が印刷してある側と、パターンが何処にもつながっていないほうがあるので注意してください。

下部の信号名が書いてあるほうに20ピンの方を半田付けします。

上部の両端に2ピンの方を半田付けします。

ただし、2ピンの方の内側に当たる部分は放熱板やコンデンサとぶつかるので切り取っておいた方がいいです。

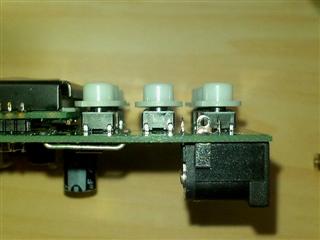

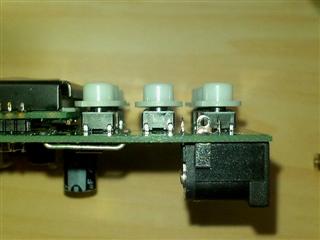

正面側にLCDをスイッチを取り付けたところ。

タクトスイッチにキャップを取り付けたところ。

ちょっときついけど、奥までキャップを差し込みます。

フロントパネルを取り付けたところ。

プローブの製作。

キットにRCAプラグ・ワニ口クリップ・ケーブル・収縮チューブがあるので、それらを使って簡易プローブを作ります。

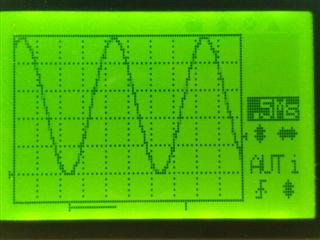

完成。

トランジスタ技術2008年8月号・9月号の付録(マルツで完成品取り扱い中)で作ったマルチテスタを使用して動作確認。

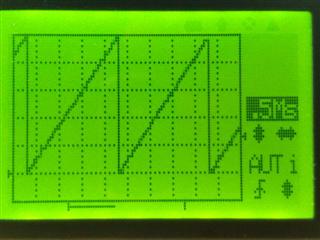

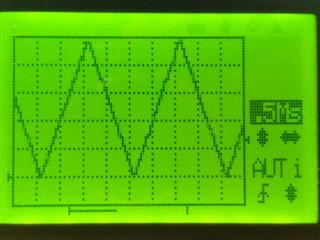

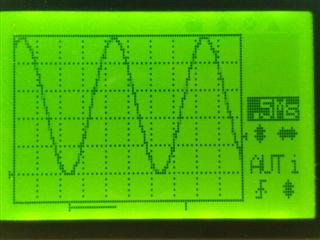

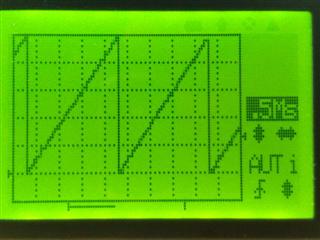

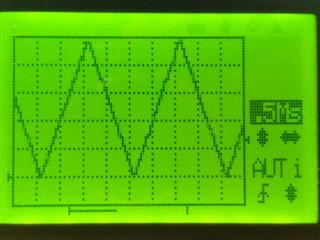

正弦波・のこぎり波・三角波を測定したところ。

周波数カウンタモードで周波数の測定。

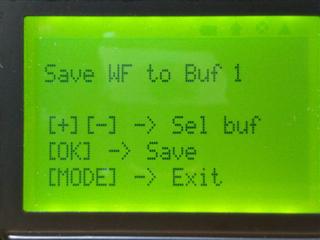

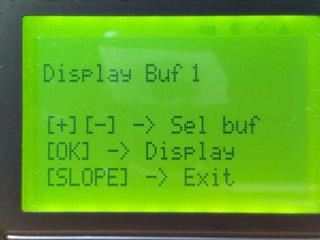

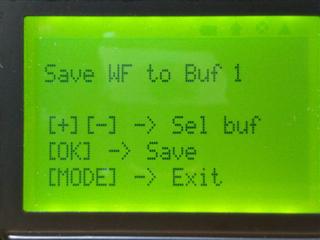

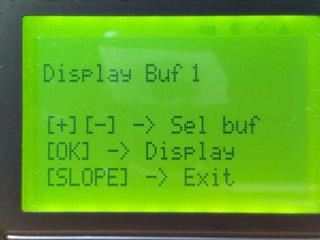

測定したデータは6つまで保存して後から確認することができる。

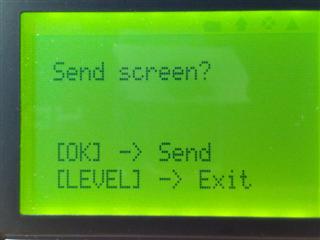

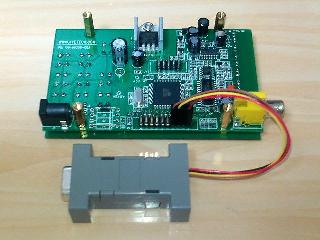

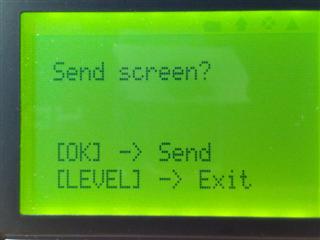

シリアルのレベルコンバータを利用することで、観測した波形をPCにBMPファイルで保存できる。

製造元のサイトから「How to Program the Scope with Programmer or Bootloader」とSerial Level Converterを参考にシリアルアダプタを作るか、

なにかしらのシリアルアダプタが必要になります。

今回は、トランジスタ技術2008年1月号付録のRS-232Cレベル変換のアダプタを利用しています。

これ自体はADM3202ANZ等(MAX232互換)のレベル変換ICを使ったものなので、レベル変換さえできれば何でもいいです。

また、シリアルレベルコンバータを作ってみました。

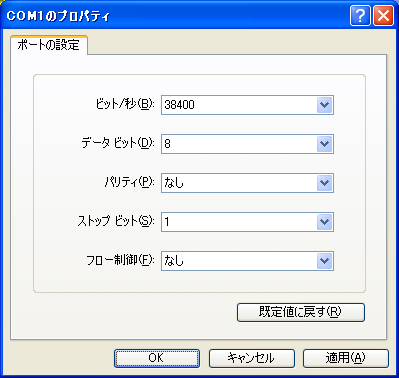

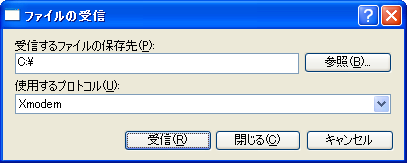

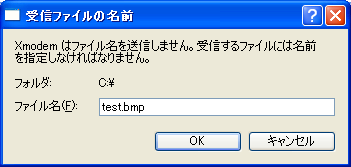

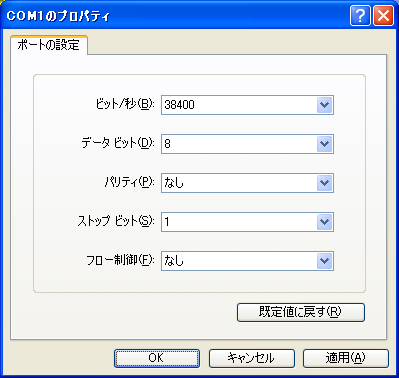

PC側の設定。

ビットレート 38400bps

データビット 8ビット

パリティ 無し

ストップビット 1ビット

フロー制御 無し

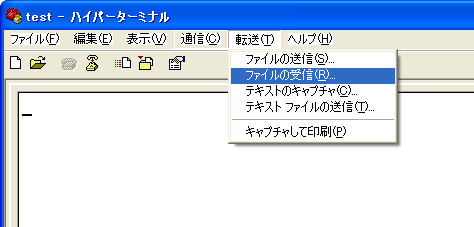

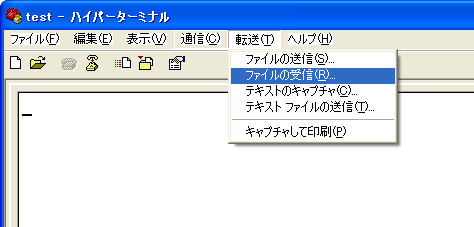

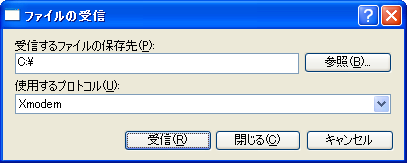

でハイパーターミナル等でXmodemプロトコルが使えるものが必要です。

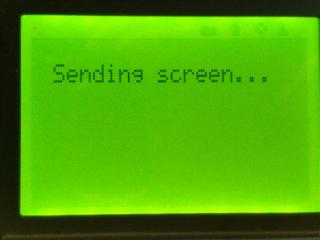

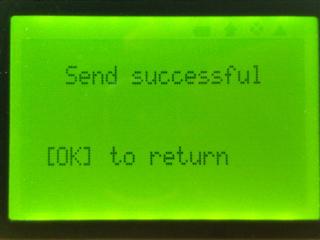

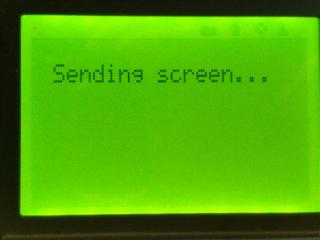

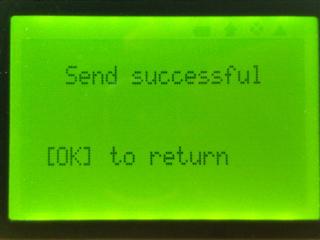

転送中の様子。

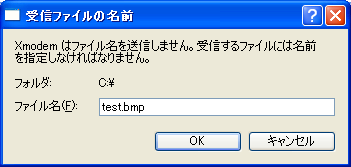

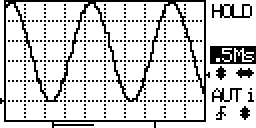

下のようなBMPファイルが転送されます。

←原寸大

←原寸大

かなり小さいので拡大してみました。

←拡大

←拡大

----- 感想 -----

1chしかないのが物足りないけど、ちょっとした確認には使えそうです。

トリガモードのシングルモード(トリガがかかった時点で1回のみキャプチャする)の罠に気をつける必要あり。

信号が入っている間はOKボタンでホールド状態を解いてもすぐにホールドされてシングルモードから戻れなかったり、

トリガレベルを間違えてもホールドされたままになって、シングルモードから抜けられないということに陥ってしまいます。

(ホールド状態にあるうちはトリガモードを変えられない。この場合は信号を切り離すか、GNDかVCCに繋いでトリガ待ち状態にすれば抜けられる)

ISP端子が出ていて、ファームウエアの書き換えができるので、自分で何かプログラムを組んでみるのも面白そうだけど、俺にはそんな技術は無い。

そのISP端子なのだが、何故かChanさんのところのByteBlasterMV互換ケーブル用になっている。

(「How to Program the Scope with Programmer or Bootloader」にはChanさんのところのURLが載っていて、Chanさん製のツールを使っている)

何故6ピンじゃないのだろう。

シリアルの6ピンの物にしてくれたら、以前MP3プレーヤを作ったときのアダプターがそのまま使えるのだが。

(ピンアサインを変えれば問題ないので、変換コネクタを作るなりすればよいだけなのだが・・・)

戻る

←原寸大

←原寸大 ←拡大

←拡大